はじめに

収入が増えれば、よりよい暮らしを求めて生活水準を上げたくなるのは自然なことです。

しかし、支出を増やすことで満足感が高まるわけではなく、かえって将来の自由を奪ってしまうことがあります。

本記事では、生活水準を上げることの問題点と、一定の水準を保つことのメリットについて解説します。

本記事の要約

•支出の増加は一定以上の満足度向上にはつながらない

•生活水準を上げると満足度向上に寄与しないものにお金を払い続けることになる

•生活水準の上昇は、精神的・経済的リスクを高める

収入が増えても安易に生活水準を上げるべきではない理由

理由1. 支出の多さと満足度は比例しないから

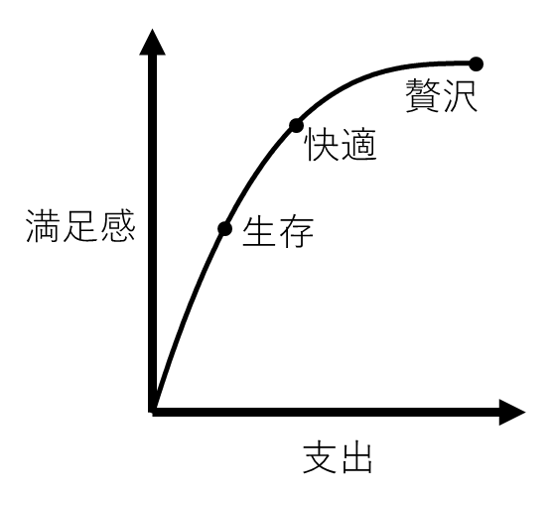

支出の増加と満足度の関係について、図1で示されるような考え方があります。

この図は次のように理解することができます。

① 生きるために必要な支出や、生活を快適にする支出は満足度を高める

支出例:食事、住居、衣類、スマホなど

② それ以上の贅沢に関する支出は、満足度に大きく寄与しない

支出例:高級ブランド品、豪華な食事、高価な車など

①の支出は生活の質を大きく左右するため、支出に応じて満足度が増加します。

一方で、基本的な生活の質が確保された後、②に分類されるような更なる支出が満足度を大きく向上させることはほとんどありません。

例えば、スマホは生活に必要で便利ですが、最新の高級モデルに買い換えても満足感は一時的なもので、しばらくすると満足感は低下していきます。

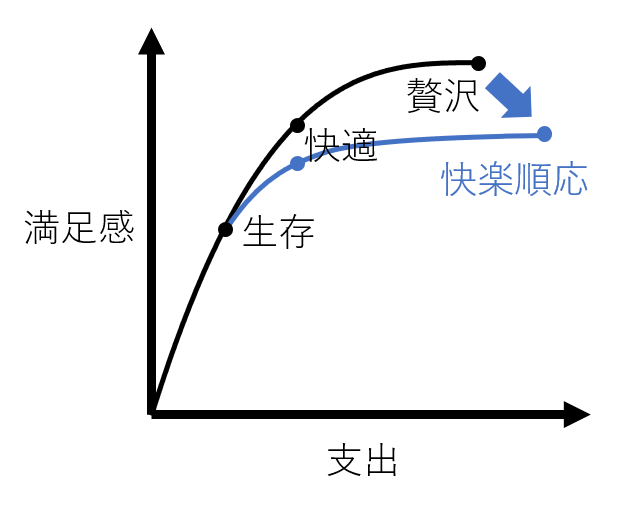

これは「快楽順応」と呼ばれる現象が関係しています。

快楽順応とは

良いことや悪いことがあっても、時間が経つと元の気持ちの状態に戻る性質のこと

快楽順応の例

- 希望していた学校に進学したとき:

入学したての頃は希望の学校に通えることを誇りに思い、嬉しい気持ちで満たされるが、やがてそれが当たり前になり、その満足感やありがたみは失われていく。 - 高級料理を食べたとき:

たまに食べると特別に感じるが、頻繁に食べると普通に感じる。

上記の例のように、贅沢品を手に入れるために高いお金を支払ったにも関わらず、快楽順応により得られる満足感は時間の経過とともに失われてしまうのです。

それでも贅沢な支出に依存すると、次々と新しい贅沢品に手を出す必要が出てきます。

図2: 快楽順応による支出と満足感の関係の変化

このように、一定以上の支出は満足度に対する影響が低くなり、際限のない支出へとつながりがちです。そのため、消費を繰り返しても根本的な幸福には繋がりにくいのです。

逆に、生活水準が低くても時間が経てばそれに慣れてしまうというのも快楽順応による効果です。

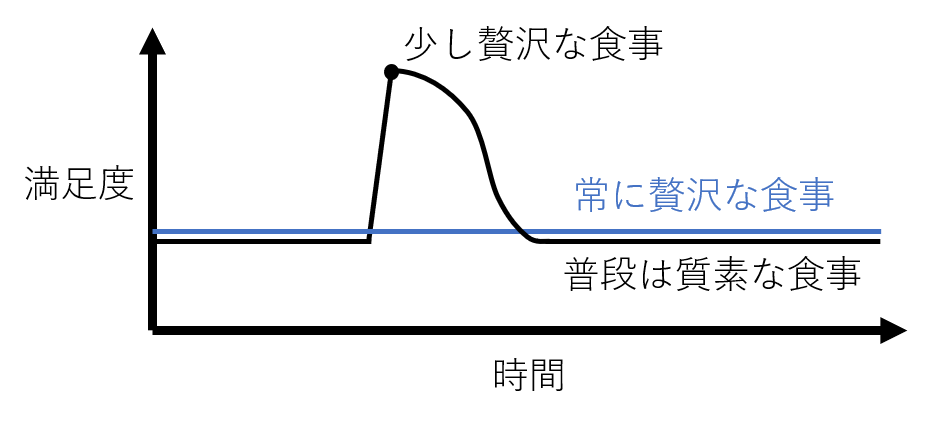

普段は慎ましく生活し、たまに贅沢をするだけでも十分な満足度が得られます。

例を図3に示しています。

普段は質素な食事をしていればそれが当たり前になります。

その生活の中でたまに少し贅沢な食事をすると大きな満足感が得られます。

一方で常に贅沢な食事をしていれば、それが普通になるので満足度を感じることは特にないでしょう。質素な食事を続けている人と比べると多少日頃の満足度は高いかもしれませんが、それだけです。

このように、生活水準を抑えていても、贅沢三昧な暮らしをしている人の満足度を上回ることはできます。生活水準を抑えているからこそ、小さな幸せを感じられるようになるのです。

理由2. 今の収入がずっと続くとは限らないから

現在の収入が将来も同じように続くとは限りません。予期せぬ事態で収入が減ってしまうことがあります。

収入が減る具体例

- リストラや倒産により職を失う

- 事故や病気で働けなくなる

- 家族の介護や育児で仕事を休まなければならなくなる

また、インフレや経済状況の悪化などの外的要因も大きく影響します。

物価が上昇すれば同じ収入でも実質的な生活費が増え、生活水準を維持することが難しくなります。

生活水準を上げすぎると、こうした事態が発生したときに一気に経済的な余裕がなくなります。

場合によっては治療費や養育費など、追加でお金がかかることもあります。

そうなると支出増と収入減のダブルパンチで大きな負担が家計にのしかかってきます。

逆に、生活水準を抑えていれば、収入が一時的に減った場合でも生活を維持しやすくなり、万が一の事態にも柔軟に対応できます。

理由3. 生活水準を下げられなくなるから

ラチェット効果が働くため、一度上げた生活水準を下げるのは難しいと言われています。

ラチェット効果とは

一度上がった基準は簡単には下げられないという性質のこと

たとえば、高級マンションに住み始めると、その快適さに慣れてしまい、より安いアパートには戻りにくくなります。

贅沢品にお金を使い続ける暮らしをしている場合、快楽順応によって満足度にさほど寄与しないにもかかわらず支出し続けることを余儀なくされます。これは本来の生活の質とは関係が薄く、満足度を得るための支出からますます乖離していく原因となります。

さらに、生活水準を下げることは家族にも影響を及ぼします。仮に、自身は生活水準を下げることをそれほど苦としていなかったとしても他の家族はどうでしょうか。特に、子どもの教育や趣味にかかる費用を削減することは簡単ではありません。家族の理解を得ることが難しい場合、自分の意思がどうであれ、生活水準を維持することを余儀なくされます。

たとえ収入が増えたとしても、生活水準を上げることで支出が固定化し、後戻りできなくなってしまうリスクを抱えることになるのです。

理由4. やりたくない仕事をやめられないから

生活水準を上げると、それを維持するために働き続ける必要があります。特に住宅ローンや自動車ローンなどの高額な固定費を抱えてしまうと、収入に依存せざるを得なくなり、やりたくない仕事であっても辞められなくなるケースが多くあります。収入が途絶えないようにプレッシャーを感じることさえあるかもしれません。

もし仕事が楽しくなかったり、ストレスが大きかったりしても、生活費を稼ぐために辞められなくなります。精神的な負担が積み重なると、うつ病などのリスクも高まります。仕事への依存度が高まることで、自由に働き方を選べなくなるのです。

一方で、生活水準を抑えれば、収入への依存度が下がり、自由に働き方を選ぶことができます。たとえ仕事をやめなくても、「いざとなれば辞められる」という心の余裕ができ、精神的な安定につながります。

理由5. 資産が増えないから

収入が増えても、支出を増やしてしまうと貯蓄や投資に回すお金が残りません。将来的に必要となる資金を確保できなければ、いざというときに困ることになります。

資産形成の重要性

- 緊急時の備え:病気や失業などの予期せぬ出費に対応できる

- 選択の自由:仕事を辞めたり働き方を変えたりできる

- 老後の安心:引退後も生活を維持できる

一般的に、生活防衛資金として3~6ヶ月分の生活費を確保しておくと予期せぬ出費にも対応しやすくなります。

さらに、インデックス投資などで資産を増やせば、将来的に働かなくても生活できるFIREも視野に入ります。そこまで資産を増やさなくてもサイドFIREやバリスタFIREなど、生活に足りない一部のお金を労働で補うスタイルであれば大幅に労働時間を削減できるでしょう。

また、2019年に老後2000万円問題が話題になりましたが、老後に必要な資金は、生活水準が高いほど多く必要になります。若いうちから支出を抑え、計画的に資産を増やすことが将来の自由と安心につながるのです。

まとめ

本記事では、安易に生活水準を上げるべきではない理由について説明しました。

生活水準を抑えることで、幸せを感じる感度が高まります。満足度に貢献しない無駄な支出を減らすことができ、資産を増やしていくことができます。その結果として、収入に依存しない自由を手に入れることができます。無理に働き続ける必要がなくなり、精神的な余裕が生まれます。

大切なのは、「本当に必要なもの」と「一時的な欲求」を見極め、収入が増えても堅実な生活を維持することです。

コメント